|

||

| Department for the Administration of Safety and Hygiene. OSAKA University | ||

| TOP>> | ||

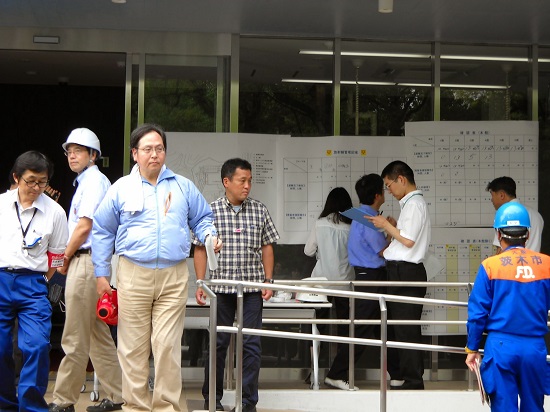

| 安全衛生管理部では、学生・教職員の防災意識向上を目的とした防災訓練を実施しています。 今年度は9月1日の「防災の日」にあわせて、9月2日に核物理研究センターで放射線発生装置を取り扱う施設 における防災訓練を行いました。 今回は、北摂地域を震源とする震度6強の地震発生を想定し、2つのテーマを設定して訓練を行いました。 |

||

| 1つ目は、訓練シナリオの一部を明かさない『ブラインド状態』にしての訓練です。これは、避難者にできるだ け実際に近い状態で避難させることになり、万が一被災した際に非常に有用な経験になると考えられます。 今回の訓練では、地震によって中央階段が損壊、通行できないことをブラインドにしました。訓練のポイントは、 中央階段が通行できないという情報を、いかに迅速かつ正確に各階の責任者に伝える事ができるか、また責任者は その状況下で、避難者の安全確保のためにはどういった判断を冷静に素早く行うことができるかです。 2つ目は、残留放射線が存在する可能性を考慮しての訓練です。こちらは、茨木市消防本部にご協力いただき、 火災消火と要救助者の救出訓練を行いました。 加速器施設は大地震発生時、瞬間的に運転が停止するように設計されているため、暴走等が起こる事はありえま せんが、停止後の十数分間は放射線が残留することがあります。そのため、万が一放射線が残っている場所へ迷い 込んでしまった等、要救助者が出た場合には消防隊と協力して救出を行う必要があります。放射線発生装置を取り 扱う施設での救出訓練は行われることが少ないため、今回のテーマの一つとしました。 今回の訓練では、避難者から集められた様々な情報をもとに消防隊が経路を決定し建物内に進入しましたが、そ の際にも放射線取扱主任者への詳細な加速器周辺の聞き取り調査や、実際に放射線測定装置を持って、放射線量を 測りながら進入しました。消防隊員の被ばく線量を抑えることはもちろんですが、救出を行う時間もできるだけ短 くする必要があります。ここでも重要な点は、現場を良く知っている人間から消防隊への、情報伝達の正確さと迅 速さでした。 |

||

|

|

|

| 訓練としては概ね順調に行われましたが、やはりブラインドという慣れない状況下でもあり、いろいろと時間が かかる事がありました。今後はさらに訓練のレベルアップを目指していきたいと考えています。 訓練後、茨木市消防本部の隊長から挨拶がありましたのでそれを抜粋します。 「火災予防の第一歩は整理整頓」火災が起きると、煙で極端に視界が悪くなります。普段は何気なく歩いている 通路に荷物が置かれているだけで大きな避難の妨げになり、パニックになることもあります。普段から整理整頓が 命を守るということを心がけるようにしてください。 |

||

|

||

| © Department for the Administration of Safety and Hygiene, OSAKA University All rights reserved | ||